Une autre façon de raconter

« Nous avons voulu faire un livre de photographies sur la vie de paysans montagnards. Pendant sept années, les hommes et les femmes de notre village et des vallées voisines ont collaboré avec nous. Ce que nous montrons est, au sens le plus profond, le travail de leurs vies.

Nous avons aussi voulu produire un livre sur la photographie. Les photographies et les appareils photographiques sont aujourd’hui familiers à tout le monde. Cependant, qu’est-ce qu’une photographie ? Que signifient les photographies ? Comment sont-elles utilisées ? Ces questions, qui se sont posées dès l’invention de l’appareil photographique, n’ont jusqu’à présent pas trouvé de réponse satisfaisante.

Notre livre se divise en plusieurs parties. Dans la première, Jean Mohr décrit certains aspects de son expérience de photographe, notamment ceux qui font voir l’ambiguïté de la photographie. Une photographie est le lieu de rencontre des intérêts du photographe, du photographié, du spectateur et de ceux qui utilisent la photographie ; et ces intérêts sont souvent contradictoires. Ces contradictions à la fois cachent et redoublent l’ambiguïté naturelle de l’image photographique.

La deuxième partie du livre est un essai sur la possibilité d’une théorie de la photographie. La plupart des écrits théoriques sur le sujet se sont limités à un point de vue ou purement technique ou purement esthétique. Cependant, naturellement et nécessairement, s’interroger sur la photographie conduit à poser la question de la signification des apparences en elles-mêmes.

La troisième partie consiste en une suite de cent cinquante photographies sans parole. Ce n’est pas un reportage. Nous voudrions qu’elle soit lue comme une œuvre d’imagination.

La quatrième partie aborde certains points théoriques soulevés par cette forme de narration photographique.

La cinquième, enfin, est un retour à la vie et au travail des pasysans. »

John Berger, Jean Mohr, 1981.

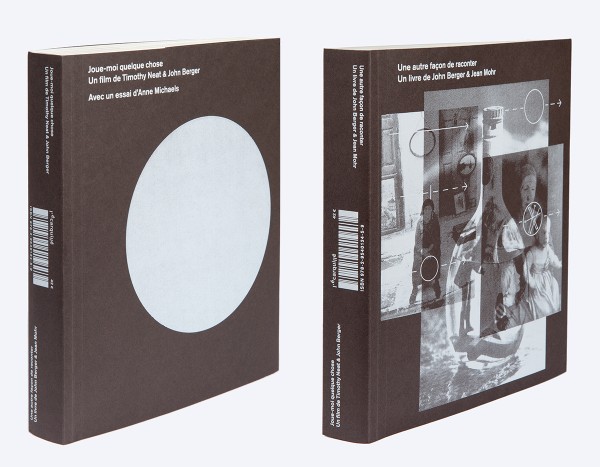

Notre projet d'édition, qui n'est pas une simple réédition, a consisté à réunir deux moments de la pensée et de l’œuvre de John Berger, en créant entre eux une tension capable d’ouvrir une réflexion nouvelle. En rapprochant ces deux œuvres (un livre de 1981 et un film de 1989), il nous semblait voir apparaître une pensée nouvelle et d’une immense fécondité. Nous avons confié à l’écrivain canadienne Anne Michaels la tâche d’en révéler toute la dimension poétique, de montrer comment ces deux œuvres s’imbriquaient, se complètaient et comment leur rencontre dans cet objet pouvait nourrir notre réflexion, aujourd’hui, sur la photographie.

Le projet est parcouru par un même mouvement de la pensée consistant à rapprocher deux choses séparées, leur rencontre en faisant surgir une troisième. (1+1=3)

« Une histoire n’est pas comme un véhicule dont les roues sont en contact constant avec la route, écrit John Berger dans Une autre façon de raconter. Les histoires marchent comme les chevaux ou les hommes ; leurs pas ne se portent pas seulement d’un événement à un autre, mais également d’une phrase à l’autre, parfois d’un mot à l’autre. Chaque pas franchit un espace fait de non-dit. »

John Berger fut à la fois peintre, romancier, poète, scénariste, historien d’art. Il échappait en fait à toutes ces étiquettes et aimait se définir avant tout comme un raconteur d’histoires. Ses livres sont traduits dans le monde entier. En 1972, il obtient le Booker Prize avec son roman G. Son héritage intellectuel est immense. Il publiait régulièrement des textes dans The Guardian et The Independent et collaborait au Monde Diplomatique, Internazionale, El País. Il est né à Londres en 1926 et a vécu en France pendant plus de quarante ans, dans un village de Haute-Savoie. Il est mort le 2 janvier 2017 à Paris.

Jean Mohr était photographe. Né en Suisse en 1925, il a longtemps collaboré avec des organisations internationales (OMS, OIT, HCR, CICR, LCR). Il a travaillé pour la Télévision Suisse romande, la BBC, la ZDF, ainsi que pour le théâtre, principalement avec le théâtre de Carouge, le théâtre St Gervais et le Théâtre Spirale à Genève. Il a reçu de très nombreux prix internationaux. Il est mort le 3 novembre 2018 à Genève.

Timothy Neat est écrivain, cinéaste, photographe et historien de l’art. Né en 1943, il est l’auteur d’une dizaine de livres consacrés à des sujets et des personnalités de la tradition écossaise. Il a réalisé de nombreux documentaires pour lesquels il a été maintes fois récompensé. Il vient d’être élu Membre honoraire de l’Académie royale écossaise d’art et d’architecture. Sa collaboration avec John Berger remonte à plus de 35 ans.

Anne Michaels est écrivain. Ses romans et sa poésie ont été traduits dans plus de quarante pays et ont reçu de très nombreux prix internationaux, parmi lesquels le Orange Prize et le Guardian Fiction Award. Elle est née en 1958 au Canada. Elle a coécrit avec John Berger la pièce Railtracks, mise en scène à Londres par Simon McBurney et sa compagnie Complicite en 2005.

- Le matricule des anges, n°153, mai 2014

Par Emmanuel Laugier

Le dépôt argentique du monde

Une autre façon de raconter, livre à quatre mains de John Berger et du photographe Jean Mohr, articule les manières de voir, d’entendre et de toucher le halo magnétique de la photographie.

Quatrième collaboration de John Berger avec Jean Mohr (né à Genève en 1925) depuis le magnifique Un métier idéal (paru en 1967, L’Olivier, 2009), Une autre façon de raconter(1) est la première à entrelacer leur expérience respective dans une intimité ne renvoyant plus seulement au monde visuel de l’un et à celui, écrit, de l’autre, mais à la création simultanée d’une intimité commune. Le cœur du livre réalise, sur plus de 160 pages, cet entremêlement de mondes, par un procédé en apparence simple, mais pourtant assez singulier pour faire de l’ensemble choisi des photographies de Jean Mohr une liasse de narrés sans récits apparents, dont les disjonctions, les coupes, les flottements et frottements, les formats de reproduction, créent le halo de sens naissant de la photographie, voire du procédé photographique lui-même. Telle est d’ailleurs l’hypothèse que va développer dans son remarquable essai John Berger (section II), revenant souvent sur les liens et écarts que nous devons penser entre le fait photographique comme citation du monde et le langage du sens, de l’explication, que nous cherchons à lui donner en la regardant. Le chapitre III (montage, presque warburgien, titré « Narration », d’innombrables images que John et Jean firent sans aucune légende) articule comme une expérience de langage le donné muet de la photographie. Et ce, pour finalement montrer la nécessité de le comprendre et de l’exposer comme un « demi-langage ».

Sur cette expression John Berger précise : « Dans la photographie, la continuité [temporelle, ndr] est brisée. Cependant, la discontinuité, en conservant un ensemble instantané d’apparences, nous permet une lecture qui traverse ces apparences pour atteindre une cohérence synchronique. Une cohérence qui, au lieu de raconter, invoque des idées. Si les apparences ont cette capacité, et c’est là l’argument fort de Berger, de cohérence c’est qu’elles constituent ce que j’appelle un ‘‘demi-langage’’ ». Il faut néanmoins, là où le sujet est toujours en situation (à moins d’avoir perdu la vue) de regardeur, poser la question de la satisfaction « du désir intrinsèque au ‘‘vouloir voir’’ ». Cette pulsion canalisée, reconstruite, est un peu la raison de l’appareil photographique : car « L’appareil photographique fait du ‘‘demi-langage’’ des apparences un langage ; de sorte que, devant les photographies, nous sommes chez nous parmi les apparences comme nous sommes chez nous dans notre langue maternelle ».

L’ouverture du livre, autre choix d’images que Jean Mohr commente, apporte une réponse très fine et très humble à la décision de photographier. Aussi politique dans son approche qu’Orwell le fut dans ses livres, Jean Mohr raconte notamment, et c’est bouleversant, comment il saisit le rire d’une jeune indienne aveugle à qui il imitait les bruits de divers animaux. Plus loin, série à la sobriété aussi tenue que sa vie semble austère, le travail de Gaston, bûcheron travaillant en solitaire et dont la femme ne possède aucun portrait. À travers ce que construit la photographie en citant le visible, un schème se déploie alors, qui fait son aura, ainsi que la lecture (autre que celle des mots) qui la constitue. Il est celui d’une survivance où tout le « cité » du monde renvoie à la photographie elle-même comme interruption du temps. Mais, presque paradoxalement, cette suspension appelle à l’ « énergie du ‘‘montage par attractions’’ ». Ce livre nous fait sentir comme rarement l’apparition propre à la photographie au moment où elle surgit ; et ce jusque dans l’émotion qui vient avec elle, celle-ci étant précisément, écrit Berger, la « réponse donnée [par la photographie] à l’attente d’un sens ».

(1) Le livre est, tête-bêche, suivi du film (Dvd) de Timothy Neat & John Berger, Joue-moi quelque chose (1989), avec, notamment, Tilda Swinton, et un essai de la poète Anne Michaels.

- Le Journal des Arts, n°417 du 4 juillet 2014

Par Christophe Domino

Histoires de voir, avec John Berger

Le romancier bénéficie d’une réédition simultanée de deux de ses livres consacrés aux images de l’art et guidés par la sensibilité du regard et le plaisir de la perception.

L’image raconte. Et c’est pour cela qu’on la raconte. John Berger est un auteur d’histoires. Romancier, scénariste, poète, peintre à l’occasion, il écrit aussi l’histoire de l’art. Ou plutôt les histoires : son parti pris est celui de la lecture de l’image avant tout pour son sujet, dans une attention particulière au partage que l’image, toujours, sollicite. Au travers de la réédition de deux livres presque culte, Voir le voir, publié en 1972 (en 1976 pour la traduction française), puis Une autre façon de raconter (1981), se dessinent les contours d’une attitude singulière devant les images produites par l’art, peintes, ou photographiques – en particulier pour le second titre. L’un et l’autre sont des livres d’images : ils en comptent près de 160 pour le premier, 230 pour l’autre, reproduites en noir et blanc, parfois simplement en vignette.

Ce sont des livres qui, l’auteur le revendique, se feuillettent. Le soin de la mise en page, des relations et des vis-à-vis, des détails, des croisements historiques et rencontres d’images de natures différentes (comme aux pages 52-53 de Voir le voir où cohabitent Le Jugement de Pâris de Rubens, un Vishnu du XIe siècle et une photo de nu de cabaret) sollicitent le lecteur dans la construction de son cheminement. Celui-ci court de Cimabue à Holbein et aux grands maîtres de la Renaissance, en passant par les Très Riches Heures du duc de Berry (début XVe siècle, conservées au Musée Condé, Chantilly), puis s’étend à Bouguereau, Picasso et Magritte.

Essai visuel

Suivant un souci démonstratif qui s’appuie non sur une science d’historien de l’art mais sur une sensibilité du regard, chaque volume parvient à transformer l’essai sur l’art en promenade. La préoccupation didactique n’est pas loin (ainsi Voir le voir fait suite à une série d’émissions écrites pour la BBC par John Berger), mais elle est dénuée de la rigidité de l’historien discipliné. En sept chapitres aux textes courts et incisifs, sauf pour trois d’entre eux où les reproductions d’œuvres dessinent une narration sans commentaire textuel.

L’idée d’« essai visuel », conduit par la sensibilité bien plus que par la chronologie, s’est imposée aujourd’hui dans nos livres : mais le travail de John Berger, mené souvent en collaboration avec des gens d’image (réalisateurs, graphistes, photographes), demeure un modèle du genre. Il use en effet de la forme livre comme de l’espace de la page dans le sens de l’appréhension sensible, son auteur étant porté par une forme d’humanisme – littéralement entendu d’ailleurs, car la figure humaine est centrale dans son regard. En racontant, John Berger se livre mais surtout livre son lecteur à l’interprétation : en cela, tout curieux trouvera en compagnie de ces livres la matière même du plaisir, immédiat comme plus méditatif, du regardeur, dans un format bien plus facile que celui du beau livre pour salon. Ainsi Voir le voir constitue-t-il une sorte de musée portatif de voyage.

Comme un film

Une autre façon de raconter offre de même une liberté de circulation, mais cette fois spécialement à partir de photographies, celles de Jean Mohr, photographe suisse et ami de John Berger. La photo noir et blanc, reproduite avec soin, montre des « gens », gens des montagnes ou des rues, des portraits en situation. Le livre tient sur une interrogation, reprise par les auteurs : comment la photo raconte-t-elle ? comment, sans mots, produit-elle du récit ? Récit de contexte des prises de vues de Jean Mohr, essai critique de Berger, longue séquence d’images (144 pages) construites à plusieurs mains, le livre se déroule comme un film. Teinté d’une nostalgie qui tient au noir et blanc, au contexte des années 1970 dont datent nombre de photographies, le volume est traversé par la figure du vieux montagnard solitaire. Mais les images échappent au portrait de genre comme au documentaire sociologique grâce à ce trait que relève justement John Berger : « Les photographes ont le pouvoir d’élever le particulier au général (p. 275). » Surtout, familier de la pensée de Walter Benjamin, Berger réfléchit à la photo dans sa perception, et non de manière formaliste. Ainsi précise-t-il : « L’ambiguïté de la photographie ne réside pas dans l’instant où l’événement photographié a été saisi. Car une photographie témoigne plus clairement d’un événement que ne pourrait le faire un témoin oculaire : l’ordre d’arrivée d’une course est déterminé avec certitude par ce que l’appareil a enregistré. L’ambiguïté de la photographie vient de la discontinuité, de la rupture qu’elle opère dans le temps […] (p. 90). »

L’image photographique a aussi été transformée par le cinéma : Berger le sait d’autant mieux qu’il a écrit pour le cinéma, en particulier pour le réalisateur suisse Alain Tanner. Il est également coauteur avec le réalisateur Timothy Neat de cette fable filmée, d’une durée de 68 minutes, Joue-moi quelque chose, jointe au livre sous la forme d’un DVD qui associe image fixe et image filmée. Comme le relève Anne Michaels, dont l’essai conclut le volume, en citant un personnage du film : « Toute histoire est comme un billet open. »

- Libération, 25 avril 2014

Par Natalie Levisalles

Voir le mystère de l'art

Ecriture, peinture, photo… l’écrivain John Berger n’a qu’une idée : aiguiser le regard du spectateur. Deux de ses livres phares, dont un avec Jean Mohr, sont réédités.

Quand Voir le voir est sorti en Grande- Bretagne en 1972 (1), il a fallu peu de temps pour qu’il devienne culte. Pareil pour Une autre façon de raconter (2), publié en 1981. Les deux ouvrages, qui étaient épuisés, ressortent en France. Une excellente occasion pour prendre des nouvelles de l’écrivain britannique John Berger (auteur du premier, coauteur du second) et du photographe suisse Jean Mohr (coauteur du second).

Voir le voir, paru en France en 1976, est la version française de Ways of Seeing (le livre et la série de la BBC) qui a révolutionné la manière de parler de l’art et formé des générations d’artistes et d’étudiants. En sept courts essais, il donne une lecture «féministe» et politique de l’art, analysant peinture hollandaise du XVIIe, toiles de Magritte, pubs et affiches. «Nous voulions montrer que les œuvres d’art, par nature, ne sont pas des propriétés privées, mais font partie de l’héritage commun des hommes», dit aujourd’hui John Berger.

Une autre façon de raconter se demande : «Que signifient les photographies ? Comment sont-elles utilisées ?» Le volume est composé de morceaux hétérogènes, à lire ou regarder. Même si les textes de Berger sonnent parfois très gauche marxiste des années 80, ce livre n’est pas autoritaire, il suggère et évoque plutôt qu’il n’assène des vérités. On y trouve un texte et des images de Jean Mohr sur les ambiguïtés de la photo (les intérêts contradictoires du photographe, du photographié, du spectateur), des textes de Berger donc, et quelques «expériences» assez ludiques, comme le «jeu des photos» et les «150 photos sans paroles» (lire ci-dessous).

C’est vraiment une bonne idée de rééditer ces deux livres, parce que leurs auteurs sont étonnants de cohérence et de persistance. Rencontré dans le pavillon de banlieue où il réside quand il n’est pas dans son village de Haute-Savoie, John Berger, né à Londres en 1926, reçoit très chaleureusement, dans une pièce où l’on entend les oiseaux du jardin. Romancier, poète, essayiste, il vit en France depuis quarante ans mais y est peu connu, même si, écrit l’Observer, en Grande-Bretagne, c’est «le plus influent des intellectuels de ces cinquante dernières années». Deux fils rouges relient tout ce qu’il a fait, on les retrouve dans ces deux livres. D’abord, le témoignage (et parfois le combat) en faveur de ceux qu’il considère comme des opprimés. En 1972, quand il reçoit le Booker Prize pour son roman G., il donne la moitié de la somme aux Black Panthers. Ensuite, son intérêt pour l’art. Susan Sontag a dit de lui que, depuis D.H. Lawrence, aucun écrivain n’avait offert «autant d’attention au monde sensuel et de sensibilité aux impératifs de la conscience».

Jean Mohr est un photographe suisse né en 1925, il vit à Genève. A côté de son travail pour l’OMS, la Croix-Rouge, le HCR, qui l’a emmené dans le monde entier, et de ses travaux personnels (3), il travaille avec Berger depuis cinquante ans. Ils ont notamment fait deux livres remarquables : Le septième homme et Un métier idéal (lire Libération du 26 février 2009).

Pour expliquer leur longue collaboration, le Britannique dit : «Ensemble, nous montrons ce que nous ne pourrions montrer séparément. Dans nos livres, l’image n’est jamais une simple illustration du texte, c’est une voix indépendante.» Ajoutons que tous deux sont des artistes «engagés», quel que soit le sens du terme aujourd’hui. John Berger ne peint plus depuis les années 50 - «mais je dessine toujours et parfois j’utilise la couleur». Il montre un dessin fait la veille dans son jardin. «Des fleurs de cerisier à l’encre et au pastel, des pétales de cerisier sont tombés et se sont collés dessus. Parfois, le dessin collabore avec vous.»

Vous travaillez depuis longtemps avec Jean Mohr. Vous-même, faites-vous des photos ?

Non. Mais je vais vous raconter comment nous nous sommes rencontrés à la fin des années 50. J’étais en train d’écrire une série de poèmes d’amour. Pour les accompagner, je voulais faire des photos de paysage dans la région de Nice, mais j’étais nul. J’ai demandé à mon ami le cinéaste Alain Tanner s’il connaissait quelqu’un qui pourrait m’enseigner à prendre et à développer des photos. Il m’a envoyé chez Jean Mohr qui, pendant dix jours, m’a donné des cours. Et nous sommes devenus amis.

J’ai pris les photos que je voulais prendre, elles ont été publiées avec les poèmes. Mais, très vite, j’ai abandonné. Je trouvais que faire des photos vous empêche de regarder encore et encore, d’approcher d’une autre façon ce qui est devant vous. Pour moi, les photos sont un raccourci. Parfois, les raccourcis sont nécessaires, mais, dans la création, ils sont dangereux. En tout cas, pour moi et mon imagination. Ça n’empêche pas que j’aie un intérêt très fort pour la photo depuis mon adolescence. Il y a très longtemps, j’étais venu spécialement à Paris pour rencontrer le photographe américain Paul Strand qui y vivait là, et j’ai bien sûr beaucoup écrit sur la photographie.

Dans Une autre façon de raconter , il y a beaucoup d’images des paysans de Haute-Savoie. Qu’est-ce que ça représente pour vous qui êtes né à Londres et avez longtemps été un citadin ?

La vie paysanne n’est pas l’unique sujet. Dans ce livre, nous faisons plusieurs expériences. L’une d’elles consiste à raconter une «histoire sans mots», avec seulement des photos, pour voir ce que donne l’association des images. Cette histoire, comme nous le suggérons, est composée des souvenirs d’une vieille paysanne. Au début, on voit ses mains qui tricotent, elle est seule et se souvient du passé. Tout cela par des photos que Jean Mohr a prises lors des centaines de balades que nous avons faites pendant sept ans en Haute-Savoie.

Ensuite, je n’ai pas vécu si longtemps à Londres ! Je suis parti dans les années 50 pour m’installer dans le Vaucluse, à Genève, puis en Haute-Savoie. J’ai toujours eu envie de quitter l’Angleterre. Pourquoi ? C’est difficile à dire. J’avais de très bons amis à Londres, il y avait des choses merveilleuses. J’adorais aller au zoo et regarder les animaux, j’adorais la National Gallery, j’aimais les discussions dans les pubs… Mais mon âme était nostalgique ou en attente de quelque chose de différent. Peut-être - mais de façon vraiment génétique, pas consciente - parce que le père de mon père était un immigré, venu en Angleterre à la fin du XIXe siècle, c’était un marchand de Trieste.

Pourtant, ce n’est pas vers l’Italie que vous êtes allé…

Au commencement, je pensais vivre en Italie, j’y suis souvent allé. J’ai ici, dans cette maison, un tableau que j’ai peint à Livourne en 1949, qui représente un trapéziste de rue. J’avais des amis italiens, le peintre Renato Guttuso, qui était un proche de Moravia et qui nous a présentés. Et puis j’ai décidé que, non, c’était en France que je voulais rester. Pourquoi ? J’adore l’Italie, j’adore la capacité au plaisir de ce pays, sa convivialité, son sens du théâtre, et j’aime toujours y retourner. Mais, au bout d’un moment, j’ai pensé que, si on vit en Italie, c’est très difficile d’avoir une vie… C’est difficile pour les Italiens de comprendre la nécessité de la solitude. Il y a là un paradoxe, quand on sait que le philosophe et poète italien Leopardi a longuement écrit sur la solitude…

Qu’est-ce qui vous a donné l’idée de faire Voir le voir ?

Je dois d’abord vous raconter une histoire personnelle. Quand étais étudiant en art au début des années 50, il y avait une association proche des syndicats, la WEA [Workers Educational Association], qui proposait des cours pour les ouvriers. A la fois parce que j’avais besoin d’argent et par principe, j’ai décidé de donner des cours d’art deux fois par semaine. J’avais une vingtaine d’élèves, des chauffeurs et des contrôleurs de bus londoniens. Je leur apportais des livres d’art, je les encourageais à dessiner et à parler. Ils expliquaient ce qu’ils voulaient dire avec leur dessin. Un contraste total avec les conversations sur l’art dans les salons bourgeois. Ça a été une expérience très riche pour moi. Quand plus tard, à la fin des années 60, j’ai décidé avec quelques autres de faire Voir le voir pour la BBC, l’art était le champ culturel de la classe gouvernante. Il y avait ces conférences où un expert s’adressait aux masses pour leur ouvrir les yeux, pour qu’eux aussi puissent visiter des châteaux et voir des tableaux. Nous avions une autre vision : depuis ses débuts, il y a 30 000 ans, l’art appartient à l’homme, il n’est pas le privilège d’une classe. Nous voulions d’autant plus aborder ce problème qu’à l’époque, l’art commençait à être largement utilisé par le commerce et la publicité.

L’objet de Voir le voir était de démystifier l’art et trouver la place du vrai mystère de l’art. C’était une mise en question du pouvoir de classe, de la hiérarchie culturelle et de la valeur de l’argent.

Depuis, le livre a été publié en Russie, en Chine, en Corée, en Amérique latine… On ne s’attendait pas à ça. C’est un peu comme si ce livre avait été découvert par les chauffeurs de bus du monde entier.

(1) Voir le voir, traduit de l’anglais par Monique Triomphe, Editions B 42, 168 pp., 22 €.

(2) Une autre façon de raconter, de John Berger (traduit par Camille Aillaud) et Jean Mohr. Plus un DVD de Joue-moi quelque chose, de Timothy Neat et John Berger, chez L’Ecarquillé, 308 pp., 42 €.

(3) Dernier livre paru : Derrière le masque mon visage, éd. Labor et Fides.

- La Liberté, Genève, 26 juillet 2014

Par Thierry Raboud

Jean Mohr, l'œil humaniste

À l'occasion de la réédition de l'un de ses ouvrages majeurs, rencontre avec un créateur de regards.

Un regard bleu clair, voilé par les brumes de l'âge. C’est celui de Jean Mohr, né en 1925 à Genève, dont les images pétries d’humanité ne cessent de bouleverser. Engagé au service de diverses organisations internationales (Organisation mondiale de la santé, Croix-Rouge, etc.), le photographe a parcouru beaucoup des zones d’ombre que comptait le XXe siècle, offrant aux hommes et femmes qui s’y voyaient plongés une forme de reconnaissance par l’image, toujours empreinte de respect. Nicolas Bouvier lisait dans sa démarche artistique une « sorte de réserve, une écoute du sujet », qu’il fût paysan haut-savoyard ou réfugié palestinien. Lui préfère parler de compassion, doublée du souci constant que l’image puisse faire progresser la cause qu’elle documente.

Jean Mohr a aussi su s’entourer et ses fameuses collaborations avec l’écrivain John Berger ont donné naissance à une série d’ouvrages mémorables. À l’occasion de la superbe réédition d’Une autre façon de raconter, un essai publié en 1981 et épuisé depuis plusieurs années (lire ci-dessous), le photographe a ouvert ses portes à La Liberté. À Genève, passé le portail rouge vif qui colore cette petite rue du quartier des Eaux-Vives, sa femme Simone nous reçoit avec chaleur. Aux murs, des tirages photographiques en couleur, aux confins de l’abstraction. « C’est une manière de faire écho à ma jeunesse, lorsque j’étais aux Beaux-Arts à Paris », rigole le maître des lieux, au seuil de ses souvenirs. Regard voilé, mais esprit vif. Interview.

Après une licence à Genève, puis une année passée dans la publicité, vous débarquez au Moyen-Orient comme délégué pour le CICR. Sans appareil photo…

Jean Mohr : Il faut dire qu’à l’époque, j’avais un léger dédain pour la photographie. Je trouvais cela trop simple d’appuyer sur un bouton pour capter une image toute faite… Je rêvais en fait de faire de la peinture ! J’ai passé deux ans au Moyen-Orient, puis je suis rentré, direction Paris pour suivre des cours aux Beaux-Arts.

Dès lors, pourquoi n’avez-vous pas persévéré en peinture ?

Mes confrères des Beaux-Arts, discutant mes œuvres, avaient toujours cette réaction : « Tu es diablement habile »… C’était pour moi une condamnation sans appel, car l’habileté peut mener à un certain niveau, mais jamais au-delà. En revanche, durant mes derniers mois passés comme délégué pour le CICR, j’avais acheté un appareil photo bon marché. J’ai fait des images comme un journal personnel, sans ambition. Mes amis des Beaux-Arts m’ont convaincu de prendre au sérieux ces photographies.

Un art que vous apprenez sur le tas, et qui vous conduira à travailler en zone sensible. Comment appréhendiez-vous ces situations délicates ?

L’apprentissage artistique que j’avais fait à Paris m’a beaucoup aidé. Une même scène pouvait être potentiellement très violente, ou au contraire beaucoup plus riche dès lors qu’elle était considérée avec du recul. Si des grandes agences comme l’OMS ou le BIT m’ont confié des reportages durant ces années, c’est qu’elles appréciaient ce genre d’approche plus distante. Je ne courais pas après une première page sensationnaliste pour Paris-Match, mais essayais surtout d’exprimer ce que je voyais.

Votre photo est souvent qualifiée d’ « humaniste ». Faut-il y voir aussi une forme de pudeur ?

Certainement. Il faut dire que je comprenais peut-être mieux que d’autres ce que pouvait ressentir un réfugié ou un prisonnier, car je suis moi-même né avec la nationalité allemande. C’est seulement en juillet 1939 que ma famille a obtenu la nationalité suisse demandée trois ans auparavant. J’ai été traité de « Boche » pendant mon adolescence. Ayant vécu ce sentiment de rejet, je pouvais mieux comprendre ces situations, tout en n’ayant pas souffert aussi violemment.

Avez-vous regretté une photo prise, ou volée ?

Non, mais au moment de déclencher l’appareil, il y avait toujours un moment d’hésitation. Si je prenais la photo, j’étais persuadé que c’était pour la bonne cause, que la publication de cette photo aiderait à trouver des solutions, même partielles. J’ai rarement été pris en difficulté morale. Peut-être est-ce dû à mon approche, faite de compassion avant tout. Probablement que dans un regard, j’obtiens l’autorisation de celui qui est pris en photo. Donc photo volée certes, mais avec l’accord du volé…

Y a-t-il des photos que vous n’ayez pas faites ?

Oui. J’ai très peu de photos de personnes décédées par exemple. Il y a des photos de cadavres qui peuvent être utiles, mais c’est rarement le cas. C’est pour cela que beaucoup de mes photos de conflit peuvent sembler… (longue hésitation) « gentilles ». Mais même dans les situations les plus terribles, on trouve toujours une lueur d’espoir.

L’instinct est-il essentiel dans votre démarche ?

Oui, mais mon instinct n’est pas suffisamment fort pour me préserver. C’est pour cela que je n’ai pas poussé vers la photographie de guerre. Mon instinct de photographe l’emportait sur mon instinct de vie…

Photographiez-vous toujours ?

Ma vue a beaucoup baissé, je ne peux plus conduire et ma femme me lit le journal. C’est très frustrant pour un photographe de perdre la vue… Mais heureusement, le numérique vient seconder ma vue déficiente. L’autre jour encore, je faisais des photos de mes petits-enfants qui donnaient une représentation théâtrale. Sans flash, évidemment !

La photo était-elle une obsession ?

C’est beaucoup dire. Mais là, je vous aurais déjà pris en photo une dizaine de fois, n’étaient ma mauvaise vue et la mauvaise lumière dans mon salon. Par contre, si un rai de lumière venait tout à coup modeler votre visage, je ne pourrais pas résister à aller chercher mon appareil… !

Une amitié créative avec l’écrivain John Berger

Paru initialement en 1981, Une autre façon de raconter expérimente différentes formes de narration, explore les liens entre texte et images dans une grisante succession de tableaux. Les textes de John Berger, denses et théoriques, interrogent la construction du sens en photographie, alors que les clichés noir et blanc de Jean Mohr, parfois commentés, parfois montés comme une « histoire sans mots », sont superbement rendus. Un essai d’Anne Michaels vient compléter cette réédition, en opérant un lien avec le film Joue-moi quelque chose de Timothy Neat fourni avec l’ouvrage, dont le scénario donne corps aux idées formulées par John Berger et Jean Mohr dans Une autre façon de raconter.

Comment est née votre amitié de 50 ans avec John Berger ?

Jean Mohr : Par le biais du réalisateur Alain Tanner, un ami qui connaissait bien John Berger. Alain lui a donné mes coordonnées lorsque John est venu à Genève avec sa femme interprète. Il a débarqué chez moi, car il avait très envie que nous collaborions pour un ouvrage sur un médecin de campagne anglais. John avait déjà une grande réputation, la mienne était plutôt anonyme. Ça a été le début d’une collaboration remarquable. De nos projets communs, nous discutions souvent âprement, mais toujours très amicalement, comme pour cet ouvrage dont la réédition me fait très plaisir.

On trouve dans cet ouvrage beaucoup de photographies de paysans haut-savoyards. L’approche est-elle la même que face à des réfugiés palestiniens ?

Il n’y a pas la notion d’urgence. Même si les paysans de Haute-Savoie sont en voie d’extinction. Tôt ou tard, ils deviendront des gardiens de parc ! Là aussi, j’ai pu comprendre quel était leur monde, ayant fait du service à la campagne comme adolescent. Ainsi, au moment des foins, il m’est arrivé de mettre de côté mon appareil pour aider à charger une charrette avant l’orage… Dans un cas comme dans l’autre, une totale implication dans le sujet m’a toujours permis de me faire accepter.

Propos recueillis par Thierry Raboud.

- Des Mots de Minuit, 17 juin 2014

Par Géraldine Dolléans

Ouvrir les yeux avec Jean Mohr et John Berger

Avec Une autre façon de raconter (L'Écarquillé), Jean Mohr et John Berger cosignent un magnifique ouvrage en noir et blanc qui confronte les images et les mots, la pratique et la théorie. Une très belle invitation à donner du sens aux photographies, par des récits pluriels et subjectifs.

Depuis que John Berger a rencontré Jean Mohr, dans les années 1960, le poète et le photographe réfléchissent à ce que nous disent les apparences, dans l'instantané d'une photographie. La republication de leur très beau livre, Une autre façon de raconter (1981), offre une illustration saisissante de l'interdépendance entre la photographie et les récits qui l'accompagnent. Les 230 photographies sont en noir et blanc, mais chacun leur donne les couleurs de son imagination : comme le dit John Berger, la photographie est par essence un demi-langage, un oracle qui en appelle aux interprétations infinies et subjectives de chaque observateur.

Dans la première partie du livre, « Qu'est-ce que vous faites là », Jean Mohr photographie des présences brutes, des façons d'être au monde, en Savoie ou en Inde. Marcel et son bétail, une indienne aveugle, un bûcheron photographié à la demande de sa femme… Pour ces sujets, tout commentaire interminable semblerait superflu. Pourtant, en un jeu révélateur, les pages suivantes nous montrent l'ambiguïté inhérente à toute photographie : à partir de cinq photographies choisies dans ses archives, Jean Mohr demande à neuf personnes – un maraîcher, un pasteur, une écolière, un banquier, une comédienne, un professeur de rythmique, un psychiatre, une coiffeuse et une ouvrière – de livrer leurs premières impressions. Sur cette photographie, pourquoi cet homme ouvre-t-il ainsi les bras ? Le cadre de l'usine, du travail à la chaîne, est-il propice à l'expression d'une telle joie ? Chacun propose son interprétation, puis Jean Mohr dévoile le contexte du cliché, qui nous révèle comment cet ouvrier turc, dans une fonderie de République fédérale allemande, réussit à voler la vedette à un ouvrier yougoslave qui devait être photographié à sa place.

Décryptage

Proposer un récit qui donne un sens à une photographie, c'est la seule façon de regarder, comme l'explique John Berger dans un exposé théorique très dense d'une trentaine de pages. L'écrivain nous rappelle notamment la différence de posture entre le dessinateur, qui choisit chaque ligne, chaque couleur de son dessin, et le photographe dont les marges de choix, d'intentionnalité, sont plus réduites. C'est la différence, nous dit John Berger, entre faire et recevoir, entre composer de toutes pièces un dessin et prélever un morceau réducteur du réel dans la photographie. Le bon photographe doit alors choisir la fenêtre, le moment qui permettra au spectateur de resituer la photographie dans une temporalité élargie. Parce que la photographie « isole et disjoints différents instants », le spectateur doit retrouver le fil de la petite et de la grande histoire.

À partir d'une photographie d'André Kertesz, Départ d'un hussard rouge, juin 1919, Budapest, John Berger nous accompagne dans le travail de décryptage du langage des corps, des attitudes, des situations. La connaissance du contexte historique, l'effondrement de la monarchie des Habsbourg et l'invasion de la Hongrie par le général Foch, n'est pas inutile pour comprendre la mobilisation des hussards rouges visible sur cette photographie. Mais si tout est historique dans cette image, sa lecture la plus intéressante, qui en permet l'appropriation la plus personnelle par le spectateur, réside dans l'idée atemporelle de départ et de séparation qu'elle contient : une femme dit adieu à son mari, avec son enfant dans les bras. Dans toute image, le particulier et l'universel se rejoignent.

Une autre manière de raconter

C'est ce que nous prouve encore la magnifique série de photographies, sans commentaires cette fois, qui occupe le cœur de l'ouvrage. En quelques 150 pages, Jean Mohr nous propose un ensemble de photographies qui reflètent « les réflexions d'une vieille femme sur sa vie », une paysanne née dans les Alpes. Avec ces images, qui représentent parfois des lieux totalement inconnus de la vieille femme, une biographie imaginaire et subjective se constitue, que le lecteur peut feuilleter ou « monter » dans le sens qu'il préfère. Car le dernier rapprochement que propose ce livre a lieu avec le cinéma, qui offre lui aussi une « autre manière de raconter », un autre rapport au temps et au récit.

Le DVD du film Joue-moi quelque chose, de Timothy Neat et John Berger, est en effet joint au livre –ce qui explique le prix global de 42 euros. Dans ce film de 1989 qui n'était jamais sorti en France, le lien entre images et récits prend une nouvelle signification. Retardés à l'aéroport de Barra, une île des Hébrides, des voyageurs – dont la jeune et magnifique Tilda Swinton – écoutent le récit d'un mystérieux personnage joué par John Berger. Les images de la Giudecca de Venise, et de la romance entre Bruno et Marietta, s'intercalent alors à l'histoire écossaise. Le film est lent, pour que chacun y projette, y insère ses propres récits. Car la leçon du film et du livre nous est finalement rappelée par Anne Michaels dans son texte de présentation du film : « Regarder c'est toujours raconter », avec toute la part de subjectivité que cette activité comporte.

- Librairie Ptyx, 30 juin 2014

Par Emmanuel Requette

Que signifient les photographies? Comment sont-elles utilisées? […] Une photographie est le lieu de rencontre des intérêts du photographe, du photographié, du spectateur et de ceux qui utilisent la photographie ; et ces intérêts sont souvent contradictoires. Ces contradictions à la fois cachent et redoublent l’ambiguïté naturelle de l’image photographique. […] naturellement et nécessairement, s’interroger sur la photographie conduit à poser la question de la signification des apparences en elles-mêmes.

Edité pour la première fois (pour sa première partie) en 1981, ce livre de John Berger et Jean Mohr, depuis longtemps indisponible, ressort accompagné du DVD d’un film cor-réalisé par John Berger et Timothy Neat, « Joue-moi quelque chose », lui-même préfacé par Anne Michaels. L’ensemble se présente d’abord comme une vaste réflexion sur la photographie et l’image, dont le troisième chapitre de la première partie se veut une forme de mise en pratique des « conclusions théoriques » des parties qui précèdent. Où seraient « analysés » les enjeux que mettent en scène et déploient les images du photographe. Où, au travers de son expérience, un « décodage » serait opéré des modes de représentation, de leur ambiguïté, de ce qu’ils révèlent de qui montre, de qui est montré et de qui regarde. Ainsi d’une séquence au cours de laquelle sont proposées des images photographiques à neuf personnes différentes dont le lecteur ne connaît que la profession, chacune de celles-ci devant se fendre de leur « interprétation », cette dernière pouvant être « vérifiée » par le lecteur, le photographe lui proposant, après lecture des interprétations, le contexte « réel » du cliché. Se mêlent et se démêlent ainsi ce qui est vu, qui voit et qui lit. Et au travers de leurs écarts ainsi mis en exergue se découvrent les questions essentielles que soulève l’acte de voir et de narrer.

Mais, au delà même de ce qui pourrait passer pour un but premier, écrire un essai sur la photographie, s’élabore, dans le creux même des questions posées, la volonté de leur donner un relief autre que théorique. En questionnant la photo, il faut faire acte de photo. Non que cela soit comme un forçage. Mais parce que, autrement c’est impossible. Parce qu’une image est toujours imaginée. Et qu’en parler même reste imaginer.

Nous voudrions qu’elle soit lue comme une œuvre d’imagination.

Fondamental. Et beau.

- L'indice dei libri del mese, ottobre 2014, n°10

Par Marco Maggi (che insegna Letteratura e arti all’Università della Svizzera italiana)

Fotografia lingua madre

Leggere John Berger suscita sempre la lieve apprensione e l’attesa che accompagnano ogni incontro personale. La voce che si leva dal testo possiede un timbro inconfondibile, ma risuona al tempo stesso di un desiderio di trascendenza che scava, nella pagina, uno spazio per il lettore in cui sostare. Maria Nadotti, che a Berger ha appena dedicato una raccolta di saggi (Trasporti e traslochi, doppiozero 2014), riconduce questa passione dell’alterità all’instancabile «ricerca di un senso socializzabile»: nella prosa piana dell’autore, la ricerca di «qualcosa che non vada in una sola direzione». Perché in fondo a ogni episodio dell’opera di Berger – opera inclassificabile e, senza tema di smentita, ineguagliata tra i viventi per vastità di interessi e diversità dei media attraversati – si cela il nucleo incandescente di una passione per l’incontro, che contagia di sé ogni tematica e ricerca espressiva.

È così anche per Another Way of Telling/Une autre façon de raconter, libro pubblicato nel 1981 di cui è coautore il fotografo ginevrino Jean Mohr, ora riproposto nella versione francese dalla raffinata casa editrice parigina L’écarquillé; accompagna il volume l’inedita appendice audiovisiva di Play Me Something, film di cui Berger e Mohr sono autori insieme al regista scozzese Timothy Neat. Il libro, a giusto titolo accostato a quelli di Walter Benjamin, di Roland Barthes e di Susan Sontag tra le pietre miliari della teoria della fotografia del Novecento (e ci si chiede perché non sia stato ancora tradotto e pubblicato integralmente in italiano, a parte alcuni stralci apparsi su rivista), ha l’ambizione di interrogarsi sulla possibilità stessa di una teoria della fotografia; di più, esso pone domande all’epoca inedite sulla narrazione fotografica, oggetto su cui, sotto la rubrica photo-essay o fototesto, solo in tempi più recenti hanno attirato l’attenzione teorici come Mitchell o Cometa. Ma la riflessione sull’immagine fotografica è animata da una più profonda e a tratti drammatica meditazione sull’esperienza, sul tema benjaminiano della sua distruzione nel contemporaneo e sulle possibilità di ricomposizione proprio attraverso le apparenze/apparizioni (Appearances è il titolo del capitolo teoricamente più impegnato del libro) della fotografia, o più precisamente del racconto fotografico.

Another Way of Telling/Une autre façon de raconter costituisce l’ultimo capitolo di una tetralogia di fototesti in collaborazione con Jean Mohr, il cui tema comune è l’esistenza ai margini della storia: il medico condotto di una remota area rurale (A Fortunate Man, 1967), lo scultore dissidente Ernst Neizvestny (Art and Revolution, 1969), le comunità di lavoratori immigrati (A Seventh Man, profetica inchiesta del 1975). Qui protagonisti sono i montanari di Quincy, il villaggio dell’Alta Savoia dove Berger vive da oltre cinquant’anni: al centro del libro, scortata da due saggi teorici, si trova una sequenza di centocinquanta fotografie prive di didascalia, con la quale gli autori cercano di seguire il filo dei ricordi di un’anziana abitatrice di un villaggio delle Alpi. Le fanno eco, a un capo e all’altro del libro, un altro fototesto, nel quale Mohr medita su altre fotografie di Quincy e di altri luoghi; e un epilogo in versi, anch’essi echeggianti l’esperienza di quelle montagne.

L’interesse per la marginalità è connotato, in John Berger, da una sottile ma non contraddittoria ambivalenza. Lo motiva un’istanza di emancipazione degli ultimi, in coerenza con convinzioni politiche mai venute meno nel corso dei decenni; ma vi si percepisce anche l’attrazione per modi di esistenza che, in quanto sottratti al rutilante corso della storia, rappresentano sacche di resistenza dell’esperienza soggettiva: «Quando il tempo e la storia non erano ancora confusi, il ritmo dei mutamenti storici era sufficientemente lento perché la coscienza dello scorrere del tempo

rimanesse nettamente distinta dalla coscienza di tali cambiamenti. Le vite individuali erano immerse in una relativa assenza di mutamenti che, a sua volta, era immersa nell’intemporalità. I momenti di sfida al tempo nella vita individuale erano come occhiate gettate dalla finestra. Questa finestra dava sulla storia – una storia che avanzava lentamente – e, più in lontananza, sull’intemporale, del tutto immobile». Con l’affermarsi dell’ideologia del progresso, lo schiacciamento della storia sul presente dell’attualità, e l’irrompere di questa nelle vite individuali, hanno determinato una generalizzata distruzione dell’esperienza soggettiva, che resiste solo nelle sacche della marginalità. Per John Berger, forma espressiva propria di questa “potenza dei poveri” (titolo di un libro importante di Majid Rahnema) è la fotografia, quella delle foto-ricordo che ingialliscono nei portafogli, testimoniando la resistenza degli affetti all’apparato di distruzione del progresso storico.

La storia come attualità irrompe e interrompe ormai senza tregua, dagli schermi di dispositivi che ci seguono e inseguono dovunque, il lento sedimentarsi dell’esperienza soggettiva nella memoria: «finestre sul nulla» (Giovanni Pozzi) in cui si è vanificato il sogno rinascimentale della rappresentazione come «una aperta finestra dalla quale si abbia a veder l’istoria» (Alberti, De pictura) – perché l’«istoria» ha travolto tutto, finestra compresa. La fotografia, invece, parla il linguaggio della memoria: più che un linguaggio, in realtà, il vernacolo della soggettività, che si sottrae al rullo compressore della storia ed è il deposito di gesti immemoriali ripetuti giorno dopo giorno, stagione dopo stagione: «Le tenebre della notte sono / lontano dalla carne / come granito / 5 del mattino. Novembre // Sui vetri / meno quindici coltiva / fiori di ghiaccio / 5 del mattino. Dicembre // Al mattino il ceppo è spento / silenzioso come il tronco / degli alberi gelati / 5 del mattino / Gennaio […]» [Beginning, epilogo del libro (sempre da ricominciare)].

Qui, nella ripetizione quotidiana, la soggettività più marcata comunica con l’universale. È il paradosso della fotografia, che in Berger, anticipatore anche sotto quest’aspetto (si vedano le proposte di Federico Vercellone ne Le ragioni della forma, mimesis 2011), si concreta in un recupero del progetto morfologico. La fotografia è infatti per Berger un «semi-linguaggio» che «cita» le costanti formali presenti nella natura (come leggi di crescita e di struttura) e nell’immaginazione (come leggi di associazione): «Davanti alle fotografie ci sentiamo a casa nostra in mezzo alle apparenze, così come ci sentiamo a casa nostra nella nostra lingua madre». Dopo il lungo confino delle apparenze nella dimensione dell’insignificante o dell’ineffabile, la fotografia ci reinsegna il loro vocabolario, di modo che non sia più necessaria alcuna “legenda”: le immagini, le immagini sole possono allora raccontare una storia, le storie nella loro pluralità.

Al racconto fotografico non sono d’impedimento gli spazi vuoti tra un’immagine e l’altra; al contrario, essi sono il catalizzatore che riattiva l’esperienza soggettiva del lettore. Riprendendo un’immagine quasi archetipica del narrare (è già nella novella di Madonna Oretta del Boccaccio), Berger sa che il racconto ha l’andatura di una passeggiata a cavallo: «Una storia non è come un veicolo, le cui ruote sono costantemente in contatto con la strada. Le storie marciano come i cavalli o gli uomini». Le loro ambiguità, i loro soprassalti, sollecitano la cooperazione interpretativa del lettore; ciò tanto più nel caso del racconto fotografico, dove l’intenzione dell’autore si fa sentire con meno forza.

La sala d’attesa dell’aeroporto dell’isola di Barra, la più meridionale delle Ebridi Esterne, Scozia. È la scena in cui si svolge Play Me Something, film-spin off della lunga collaborazione tra Berger e Mohr. La pista di atterraggio è sulla spiaggia, cosicché gli aeroplani possono atterrare soltanto negli intervalli tra le maree. Il Segretario (John Berger stesso) racconta la storia di Bruno e Marietta, un fugace e delicato amore sullo sfondo della Venezia minore della Giudecca: i passeggeri in attesa rivivono la vicenda attraverso le sue parole; gli spettatori del film anche attraverso gli scatti di Jean Mohr, che la punteggiano come un fotoromanzo. Mentre il racconto avanza, assistiamo alle reazioni dei passeggeri, alle loro emozioni – alle loro divagazioni, anche: non molto diverse dalle nostre. Ma, avverte Berger, è solo attraverso questo investimento della soggettività, di chi narra come di chi ascolta, che la narrazione può aver luogo: «Solo ciò che è separato può unirsi», avverte l’autrice del saggio di commento al film contenuto nel libro. Proprio come nell’incontro tra l’autore e il lettore, o, da un lato e dall’altro dell’obiettivo, tra il fotografo e il soggetto ritratto.