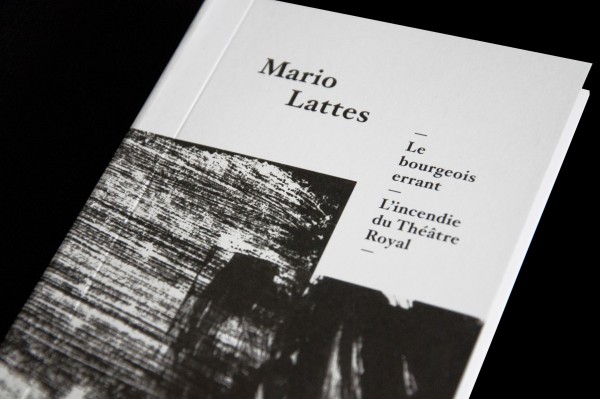

Le bourgeois errant

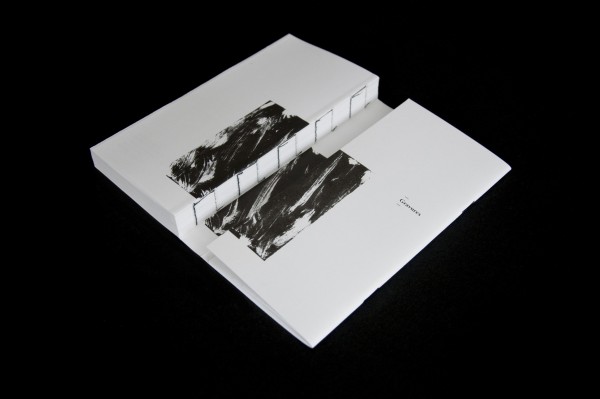

Mario Lattes (1923-2001) fut à la fois peintre, écrivain et éditeur. Il fut une figure de tout premier plan de la vie intellectuelle turinoise à partir des années 50. Ses deux romans Le bourgeois errant (Einaudi, 1975) et L’incendie du Théâtre Royal (Einaudi, 1976) occupent une place à part dans son œuvre et sont ici traduits pour la première fois en français. Ils sont accompagnés d’un portfolio reproduisant une vingtaine de gravures de l’auteur.

« Le lecteur de Mario Lattes est autorisé à se demander dès les premières pages d’où vient cette prose si complexe et changeante qui va du langage quotidien et de la langue parlée à la langue savante avant de revenir à l’impression immédiate, avec la même liberté d’association que dans le mouvement des pensées qui suivent, évidemment, une certaine logique, mais en se chevauchant, puis en s’éparpillant en digressions infinies, avant de retrouver le fil principal. Et le lecteur comprend immédiatement qu’il est le témoin d’une longue confession qui ne cherche pas les ancrages ou les appuis classiques du roman traditionnel : pas de division en chapitres, par exemple, pas de confrontation avec les histoires d’autres personnages n’occupant pas directement le champ visuel du protagoniste, lui-même considéré d’un air quelque peu soupçonneux par le narrateur, comme s’il s’agissait parfois d’un autre, et même d’un étranger.

Dès les premières pages du Bourgeois errant, nous assistons en effet à un événement d’une importance capitale : il est demandé au personnage principal de disparaître, de s’annuler, en deux mots de ne pas être. »

(extrait de la Postface de Paolo Mauri)

-

Gravures

Par Vincenzo Gatti

La gravure représente pour Mario Lattes une voie parallèle à la recherche picturale, une sorte de journal visuel qui l’accompagne constamment et fidèlement tout au long de son activité créatrice.

« […] Moyen figuratif à l’instar de la peinture, l’eau-forte est, en quelque sorte, son contraire, son ombre […] », écrit-il, lui qui est fasciné par ce médium dont il comprend la nature ambiguë et insidieuse. Ce qui l’intéresse, c’est son côté imprévisible. La gravure, qui par sa technique même, jouant sur l’attente et différant son propre résultat, nie l’immédiateté, se révèle ainsi d’une très grande fécondité.

Mario Lattes réalise entre les années Cinquante et Quatre-vingt-dix plusieurs centaines de gravures qui expriment remarquablement sa constance et sa volonté passionnée. Après sa première expérience purement graphique (comme la pointe sèche Bicyclette et table de bistrot, dure et réaliste), la taille-douce indirecte lui offre bien vite un médium idéal : Lattes est un expérimentateur courageux qui manipule librement tous les moyens que lui offre la technique à travers le jeu des sédimentations, des modifications et des reprises. Son inspiration visionnaire s’exprime dans ses œuvres les plus puissantes : les matières se condensent et pénètrent dans le métal au gré d’un travail éminemment pictural, où l’eau-forte et les vernis mous se marient à des apprêts hétérogènes, et où l’acide produit de bizarres oxydations (Chandelier, 1964 ; Tortue, 1969).

Au-delà de l’ombre, au-delà du rêve, les petites choses familières et les lieux de la vie quotidienne excitent l’imagination fantastique de l’artiste : Les Étagères et La Lecture, deux gravures de 1976, évoquent de manière vibrante le mystère qui se cache dans les replis les plus secrets de la normalité.

Pendant les dernières années de son activité de graveur, Mario Lattes revient plus sereinement à la vérité nue, en revisitant ses expériences et ses prédilections : en 1986, Cyclamen montre encore une fois qu’en conjuguant l’inspiration et l’interprétation lyrique de la réalité, il s’inscrit dans la grande tradition de la gravure italienne du XXe siècle, celle de Morandi et de Bartolini. -

Postface

Par Paolo Mauri

« Il décrit dans ses romans la condition humaine avec la créativité d’un poète et d’un peintre, alliée à une profonde conscience du temps » : cette phrase, avec laquelle l’Académie suédoise justifiait son choix de décerner le prix Nobel de littérature à Claude Simon en 1985, s’appliquerait aussi parfaitement à l’œuvre en prose de Mario Lattes. Si je l’ai retrouvée et relue, c’est parce qu’en réfléchissant au Bourgeois errant, je cherchais un équivalent à ce livre dans la littérature de l’époque et j’ai pensé à Claude Simon, en particulier pour l’enchevêtrement des plans narratifs, la densité de la prose et le rejet du roman traditionnel. Naturellement, je ne cherchais pas une stricte similitude, ni une correspondance précise des styles et des thèmes, mais une orientation, une sorte de boussole.

Le lecteur de Mario Lattes est autorisé à se demander dès les premières pages d’où vient cette prose si complexe et changeante qui va du langage quotidien et de la langue parlée à la langue savante avant de revenir à l’impression immédiate, avec la même liberté d’association que dans le mouvement des pensées qui suivent, évidemment, une certaine logique, mais en se chevauchant, puis en s’éparpillant en digressions infinies, avant de retrouver le fil principal. Et le lecteur comprend immédiatement qu’il est le témoin d’une longue confession qui ne cherche pas les ancrages ou les appuis classiques du roman traditionnel : pas de division en chapitres, par exemple, pas de confrontation avec les histoires d’autres personnages n’occupant pas directement le champ visuel du protagoniste, lui-même considéré d’un air quelque peu soupçonneux par le narrateur, comme s’il s’agissait parfois d’un autre, et même d’un étranger.

Dès les premières pages du Bourgeois errant, nous assistons en effet à un événement d’une importance capitale : il est demandé au personnage principal de disparaître, de s’annuler, en deux mots de ne pas être. Pour échapper aux lois raciales, sa mère se met en quête d’un refuge pour son jeune fils, qu’elle accompagne en train de Turin à Rome. Là, elle parvient non sans mal, après avoir essuyé le refus sans appel d’un Commendatore, à trouver asile pour son rejeton chez un autre ami de la famille installé dans le quartier Tomba di Nerone, sur la via Cassia, en ce temps-là très périphérique. « Le Professeur a peur et il édicte des règles précises. Je dois rester dans la maison. Si quelqu’un vient, m’enfermer dans ma chambre. Pour sortir, pas plus de deux pas dans l’allée de derrière qui est à l’abri des regards. Jamais devant la maison, jamais à la grille. » La conclusion est : si je fais peur aux autres, « je me fais peur moi-même maintenant ». Telle sera la principale motivation d’une sorte d’introversion qui accompagnera la confession-récit tout au long du livre et qui se poursuivra dans L’Incendie du Théâtre Royal. Ce second roman commence par un événement liminaire – l’incendie du théâtre (9 février 1936) –, puis il se rattache aux événements narrés dans Le Bourgeois errant, c’est-à-dire à la période de la guerre, dont il constitue une sorte de suite. Pour le jeune Mario Lattes, la guerre est un lieu et des lieux multiples, un « endroit » (une situation) où se terrer. La guerre distribue les rôles : amis, ennemis, alliés, fascistes, Allemands, Anglais, Américains. Notre héros, qui parle anglais, se fait engager comme interprète et s’adapte à son nouvel état. Nous le suivons dans la Sabine, au Nord de Rome, où il va se réfugier quand les soldats réquisitionnent la maison du Professeur chez qui il se cachait. Il reste longtemps dans cette région, d’abord accompagné (puis exploité et volé) par les domestiques du Professeur. Le personnage principal vient d’un milieu aisé : les souvenirs qui affleurent par moments le révèlent, tout comme la pièce d’or que son père lui a laissée et qu’il garde sur lui. Il dit à un certain moment : « Maintenant je suis une displaced person, un réfugié. Je suis pauvre, mal en point. J’ai porté des mois durant cette chemise de petite laine verte à rayures, y compris la nuit, et on voit la trame de mon pantalon de flanelle. »

Le Bourgeois errant est aussi un grand réceptacle d’expériences insignifiantes, de journées inutiles qui s’écoulent en attendant qu’il se passe quelque chose, des rencontres qui modifient peu ou prou les perspectives des prochaines heures, mais aussi d’objets, de nourriture, de vêtements, de voitures et de véhicules militaires. La vie, semble-t-il nous dire, n’est-elle pas faite aussi de toutes ces choses ? On a l’impression que le personnage s’est surtout abandonné au ressac de la guerre et de l’arrière, en essayant de survivre le mieux qu’il pouvait : en tâchant, encore une fois, de ne pas trop se faire remarquer, comme lorsqu’il était chez le Professeur et qu’il devait se soumettre à des règles particulièrement rigoureuses. En s’efforçant de ne pas être. Une « displaced person », c’est encore une fois quelqu’un qui n’est pas, qui s’est soustrait à la routine d’une vie normale et bien réglée, à laquelle il a vraiment du mal à penser. « C’est ça l’ennui : que la guerre est finie », dira-t-il vers la fin du livre et après avoir rêvé qu’il était resté dans la Sabine, pour se reposer sur un sac de feuilles de maïs. « On m’aurait cru mort, c’est arrivé à beaucoup de gens, à cette époque. » S’éclipser, disparaître. En conservant bien sûr dans un coin de sa mémoire l’histoire de Feu Mathias Pascal. Disparaître en tant que Juif, c’est-à-dire en tant que persécuté potentiel, mais aussi en tant qu’homme. Dans sa critique du Bourgeois errant parue dans « L’Espresso », Paolo Milano concluait qu’il s’agissait d’un récit existentiel – « plus que la condition juive, la condition humaine ». Pourtant, la première pèse lourd, car elle traîne avec elle des souvenirs de famille tout à fait précis et des expériences personnelles, comme nous l’avons vu. (« Vous trouvez peut-être que je parle trop de ma famille. Vous devez trouver ça irritant et vous avez raison, je serais le premier à penser la même chose. Et avec les années, que ça vous plaise ou non, c’est devenu une vraie manie chez moi. »)

Le Bourgeois errant a mûri tard par rapport aux événements qui y sont racontés : la guerre est finie depuis trente ans, mais grâce à l’artifice des objets, des photos et des souvenirs, Mario Lattes remonte parfois jusqu’aux années Trente et même jusqu’à la guerre de 15-18 (que son père a faite), avec un très large éventail de perspectives et de multiples raccords. Il écrit à l’aide de notes prises à l’époque : c’est d’ailleurs un détail qu’il ne faut jamais négliger, Lattes est également peintre et il voit les choses comme un peintre : il décrit, par exemple, une pluie qui tombe obliquement sur le terrain, comme s’il s’apprêtait à la peindre.

Nous avons évoqué plus haut le curieux dédoublement, cette sorte de prise de distance qui se produit dans Le Bourgeois errant – mais ensuite aussi dans L’Incendie du Théâtre Royal – entre celui qui raconte et celui qui est raconté. Il s’agit de la même personne, bien sûr, mais c’est comme si Lattes arrivait d’une certaine manière à voir ce soi-même qui agit comme autre que celui qui raconte maintenant. D’où le ton de toute l’histoire, qui est comme lointain et assourdi par rapport à l’intensité des événements avec lesquels il se trouve en prise directe. Prenons un exemple : le protagoniste arrive à Rimini et va à Saint-Marin avec un chauffeur, Bennet, à qui il demande de passer le prendre à minuit dans le dancing où il trouve refuge. « Je me mets à une table et je regarde, je ne pourrais pas dire quoi : les gens qui dansent et qui boivent. » La solitude, donc, et beaucoup d’alcool. Le chauffeur revient ivre et Lattes, qui ne sait pas conduire, doit se mettre lui-même au volant de la voiture, une Aprilia. À cause du mauvais état de la route, et à cause de l’alcool, la voiture part dans le décor et tombe dans une rivière. « L’Aprilia plonge dans l’eau glacée. Pendant qu’elle s’enfonce, je rejoins la rive à la nage, à l’aide, en criant, à l’aide, je grimpe jusqu’à la route principale par un escalier en colimaçon en ciment : à l’aide, que je crie, à l’aide. » Bien que les mots (le cri) « à l’aide » soient répétés plusieurs fois, c’est comme s’ils étaient prononcés en sourdine, c’est-à-dire racontés à mi-voix, en fausset, comme on fait pour évoquer un son aigu que l’on ne veut pas ou que l’on ne peut pas répéter.

L’Incendie du Théâtre Royal nous ramène à Turin, la ville d’où le personnage principal du Bourgeois errant était parti avec sa mère pour chercher refuge à Rome. Il y a une continuité entre ces deux romans, parus respectivement en 1975 et 1976 : plusieurs épisodes du Bourgeois sont évoqués dans L’Incendie, sans que l’auteur précise qu’il s’agit d’événements appartenant à un autre livre. Mais s’agit-il vraiment d’un autre livre ? En réalité, la structure narrative est la même et le protagoniste est identique. Ici aussi, le lecteur assiste à une longue confession détaillée, devenue même plus explicite et plus consciente d’elle-même. Lattes écrit vers la fin du roman : « Ma mère est une photo ronde avec un trèfle à quatre feuilles écrasé entre la photo et le verre. Mon père est étendu dans son cercueil et le cercueil est posé sur deux chaises, au milieu de la chambre qui était celle de Lou, dans la vieille maison. On les voit à peine, si vous ne vous dépêchez pas vous ne les verrez plus jamais, vous ne saurez même pas de quoi je parle, vous devrez vous fier à ce que je dis. Je suis le premier à ne pas me fier à ce que je dis. Il y a les Autres, là au premier plan. Ça fait un moment qu’ils se cachent de moi, mon père et ma mère. Moi j’ai dû me reconnaître tout de suite, alors que je n’étais pas là, et ce que je suis c’est ce manque, coagulé à force d’être traversé, moi, par les choses. Avec mon père nous avons à peine eu le temps d’évacuer quelques bonnes intentions, des faux souvenirs. Moi aussi j’invente, du reste. Ceci n’est pas un roman, c’est une confession. »

La famille donc comme retour obsessionnel du déchiffrement de soi-même, le thème de l’absence, de la non-existence harcelée par la présence des Autres qui se résout en une interrogation constante sur le sens de la vie. Ernesto Ferrero écrit dans sa présentation de la nouvelle édition du roman (Marsilio, 2011) : « Nous sommes en présence d’une thématique typique de la littérature du XXe siècle : l’éclatement du moi, le dégoût de soi qui s’alimente dans l’angoisse provoquée par la dérive insensée du monde. En même temps, Lattes est fasciné par cette angoisse et il s’obstine à en chercher la clé. Ses personnages se représentent comme des bourgeois ineptes, comme les antihéros de Svevo. »

Mais la vraie clé se trouve sans doute dans la phrase de Lattes que je viens de citer : « vous devrez vous fier à ce que je dis. Je suis le premier à ne pas me fier à ce que je dis. » Est-il possible de se représenter à travers les mots, ou est-ce que ce sont les mots qui s’auto-représentent, en découvrant et en inventant même ce qui n’est pas, mais qui exige maintenant le droit d’exister ? Il est probable que Lattes a adopté l’expérimentalisme des années Soixante, qu’il est prêt à jouer avec les mots tout en se méfiant d’eux, rendant ainsi chimérique toute recherche de vérité et toute prétention au réalisme. D’autre part, écrit-il plus loin, le nom même qui nous identifie est un expédient : « Moi aussi je pourrais changer de nom, je ne suis personne, moi, le nom ce n’est qu’un son. » Ce sont donc les Autres, cette présence menaçante, qui veulent nous appeler par notre nom. « En réalité ils en ont besoin, d’un nom, ils n’ont pas envie d’aller au fond des choses, ils ont peur, qui sait. »

Mais aussitôt après, voilà la description du bureau où le protagoniste travaille ou devrait travailler, car du travail il n’y en a guère. Il s’agit du siège de la « Gazette Sténographique Gabelsberger ». « Je la déteste moi cette “Gazette Sténographique”. La Sténographie sert à écrire plus vite et plus vite où va-t-on ? On va vers la mort. » S’il est vrai qu’il y a toujours le fantôme de Kafka derrière toute représentation d’un individu pris dans les engrenages d’une réalité qui lui est étrangère et qui pourtant le domine et le broie comme dans le paradoxe du Procès, il est vrai aussi que Lattes n’a pas besoin d’être anéanti par la « Gazette Sténographique ». Il se présente déjà et sans aucune ambiguïté comme un survivant qui participe au monde dans la mesure de ses faibles moyens. La « Gazette », c’est la continuation de la guerre traversée dans Le Bourgeois errant : un autre lieu-refuge d’où regarder le monde et le cataloguer. N’oublions pas que dès son premier impact avec le milieu de la « Gazette », le narrateur décrit ce qu’il voit par la fenêtre, y compris la grande affiche publicitaire du Ferro-China Bisleri et de l’Eau minérale Nocera Umbra. Le monde est donc ce que l’on voit et ce que l’on pense, aussi bizarre que cela puisse être. « Quand j’étais enfant j’avais l’impression que les grands n’avaient pas de corps, sous leurs vêtements, mais qu’ils y gardaient plutôt quelque chose qui avait à voir avec leur métier. Ma tante Vittorina, par exemple, elle y gardait des outres d’huile, sous ses vêtements. »

L’Incendie du Théâtre Royal est une descente dans la profondeur d’un moi qui vit, qui se souvient et qui réfléchit sur ce souvenir, par exemple pendant qu’il peint des vues de Paris d’après des cartes postales ou qu’il voyage, en goûtant chaque détail, grâce à un guide touristique. Les villes, le nombre des habitants. « Maintenant je peux voyager de Berlin à Varsovie dans un train de luxe, avec le Baedeker. Il faut 10 heures un quart, de Berlin à Alexandrovo, il y a 251 miles, 450 kilomètres […]. Pour Saint-Pétersbourg il faut 18 heures et demie, 27 roubles et 90 kopeks plus 2 roubles et 10 kopeks pour la place. »

Un détail reste surprenant : l’âge du protagoniste. Dans Le Bourgeois, il avait vingt ans, ici, il est un peu plus âgé, mais dans aucun des deux cas on n’a l’impression d’avoir affaire à un jeune homme, sans doute parce qu’il lui manque un projet de vie, une perspective d’avenir. Nous sommes très loin du roman de formation et plutôt confrontés à une sorte de compte rendu qui tient la formation pour impossible.

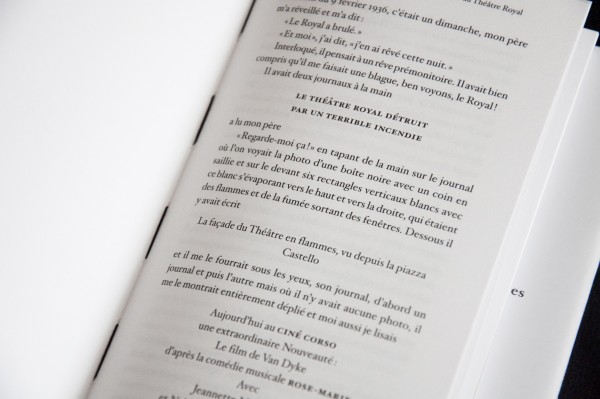

L’Incendie du Théâtre Royal commence avec la nouvelle de l’incendie. Le père l’apprend en lisant le journal. « Et moi », j’ai dit, « j’en ai rêvé cette nuit. » Une prémonition ? En attendant, le père continue à lire les détails de la catastrophe, le feu, les pompiers qui accourent avec l’échelle Magirus. Dans cet incendie à la fois réel et métaphorique, c’est l’enfance qui brûle en même temps que l’image d’une ville bien-aimée. L’incendie reviendra à la fin du livre, mais cette fois sous forme de cauchemar. « “Au feu !”, je crie. » Et c’est le protagoniste qui va conduire l’autopompe avec l’échelle Magirus : « je ne sais pas la conduire cette autopompe, où est le frein, je suis crevé, je suis paralysé par la fatigue, je n’arrive pas aux commandes, c’est plus fort que moi, l’autopompe fonce, elle vole, heureusement que la rue est libre, l’heure est tardive, sur la piazza Castello il n’y a pas un chat. J’arrive à l’arrêter juste devant le Théâtre. » Et voilà qu’avec ce geste ultime, l’œuvre de Lattes est devenue circulaire et qu’il est possible de la relire. Le feu l’ouvre, le feu la referme et la foule (les Autres) assiste au spectacle indécent d’un homme qui vit. -

Mario Lattes, notice biographique

Mario Lattes (Turin, 1923-2001), peintre, écrivain et éditeur, fut une personnalité importante de la vie culturelle turinoise de la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu’à sa mort. Si Turin a toujours été son unique patrie, l’art de ce Juif laïque, homme complexe et solitaire, n’en est pas moins imprégné de l’histoire et de la psychologie du peuple juif : humour amer et sarcastique, pessimisme et mise à distance.

Pendant la guerre, il fuit les lois raciales et rejoint les troupes alliées en qualité d’interprète. Dans l’après-guerre, il s’initie à la peinture et se consacre à la maison d’édition que son grand-père Simone avait fondée à Turin en 1893 et qui existe encore aujourd’hui.

En 1960, il achève ses études de philosophie en présentant une thèse d’histoire contemporaine sur le ghetto de Varsovie.

Il publie des textes et des dessins dans des périodiques et des quotidiens comme « Il Mondo », la « Fiera letteraria » et la « Gazzetta del Popolo ». Avec ses amis Vincenzo Ciaffi, Albino Galvano et Oscar Navarro, il fonde en 1953 la revue « Galleria ». Rebaptisée « Questioni », celle-ci devient l’année suivante un organe de premier plan du monde culturel, dont l’influence s’étend au-delà du Piémont. « Questioni » a pour collaborateurs des intellectuels italiens et étrangers comme Nicola Abbagnano, Albino Galvano et Theodor Adorno.

Après une première période informelle, Mario Lattes s’oriente vers une peinture figurative dont les aspects visionnaires et fantastiques ont d’illustres ascendances, comme Gustave Moreau, Odilon Redon et James Ensor. Sa peinture, ses gravures et ses romans sont liés par un même fil rouge, parfois aussi par des sujets identiques, revisités tour à tour par chacun de ces moyens d’expression. En 1947, Mario Lattes présente sa première exposition à la galerie La Bussola de Turin, qui témoigne déjà de la maturité de ses expériences artistiques. Dans les années Cinquante, il expose ses œuvres à Turin, Rome, Milan et Florence, et il participe à deux éditions de la Biennale de Venise. Il expose ensuite régulièrement dans toute l’Italie.

Entre 1959 et 1985, il publie plusieurs romans : La stanza dei giochi [« La Chambre des jeux »] (Ceschina, 1959) ; Il borghese di ventura [« Le Bourgeois errant »] (Einaudi, 1975 ; Marsilio, 2013) ; L’incendio del Regio [« L’Incendie du Théâtre Royal »] (Einaudi, 1976 ; Marsilio, 2011) ; L’amore è niente [« L’Amour n’est rien »] (Editore La Rosa, 1985). Il castello d’acqua [« Le Château d’eau »] (Aragno, 2004) et son mémoire de maîtrise, Il ghetto di Varsavia [« Le Ghetto de Varsovie »] (Cenobio, 2015, édité par Giacomo Jori), sont parus posthumes.

La maison d’édition Lattes, spécialisée dans les livres scolaires, a joué longtemps un rôle important en Italie et son anthologie destinée aux élèves du collège, illustrée avec les dessins de Mario Lattes, a fait référence à l’époque. À la suite de la réforme scolaire de 1963, Mario Lattes lance une publication semestrielle consacrée aux enseignants, intitulée « Notizie Lattes ».

Après sa mort, des institutions de premier plan lui consacrent des anthologies et des rétrospectives : en particulier, le grand recueil Mario Lattes. Di me e d’altri possibili, dirigé par Marco Vallora aux Archives d’État de Turin en 2008, qui met en lumière toutes les facettes de la personnalité et de la recherche de l’artiste, et, en 2014, les expositions organisées à la galerie Diamant et à l’Institut Culturel Italien de Prague.